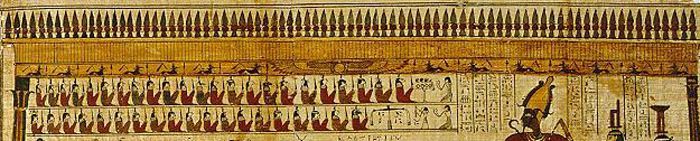

Le papyrus du Livre des Morts d'Ani, découvert à Thèbes en 1887

Le livre des morts

c’est un projet que j’ai commencé au début de l’année 2013, et puis laissé en rade au bout de quelques pages, comme tant d’autres...

C’est étrange. Ceux qui me connaissent vous diront que je suis un type qui ne manque pas d’air. D’aucuns rajouterons peut-être même que j’ai du coffre. Ainsi m'avait on naguère surnommé « Pavarotti », dans un chœur où je donnais de la voix. Mais c’était surtout, j'en ai peur, en raison de mon embonpoint, davantage, hélas, que de mes modestes talents de baryton moyen. Très moyen, même.

Et bien pourtant, dès que j’entame un récit je perd le souffle. Amoureux des formes courtes, j’ai vite fait de m’égarer dès que les pages s’empilent. La crampe de l’écrivain s’installe en de proches horizons, et Rantanplan reste en plan...

Le LdM n’a pas fait exception à la règle

Néanmoins, après les quelques vicissitudes subies ces derniers mois ; après m’être relu et convaincu qu’au moins, cela commençait bien, il m’est venu l’envie de continuer sur cette lancée d’hier en espérant qu’elle ne s’émousse à nouveau demain.

Voici donc les quelques courts chapitres achevés, auxquels il me viendra peut-être « l’inspiration » pour en proroger la vitalité (mot malheureux en l’occurrence)...

Il n’y a donc, vous l’avez compris, ni plan ni projet précis, la métaphorique mort comme seul fil d’Ariane.

¤ 1 ¤

J’ai longtemps ignoré que l’on pouvait être en même temps mort et vivant.

Alternativement et simultanément.

Puis, j’ai entendu l’histoire de ce chat dans sa boite de Pandore.

Lorsque la physique se chante quantique, elle commence à ressembler à la métaphysique et cela suffit amplement à ma religion. Si je suis mort, ainsi, en cet instant précis où je me crois vivant, peut être bien que je serai vivant de quelque manière dès lors que l’on me croira mort ici-bas.

Et je continue allègrement mon existence de cadavre ambulant.

Les rues sont pleines, en vérité, de morts qui marchent d’un pas alerte. Nous les croisons tous les jours dans nos propres transhumances, dans les métros ou dans les trains ; passant de l’impassibilité vague de l’attente à la course futile contre le temps.

Les montres sont nos plus cruelles ennemies, et plus encore depuis que les chiffres ont remplacé les aiguilles. C’est humain, une aiguille qui tourne, cela boite comme un cœur, une horloge.

Mais cette pulsation silencieuse, ce compte à rebours muet, ces minutes de robots qui s’accumulent, impitoyablement, sont un assassinat de chaque seconde.

Et l’heure est partout, accusatrice, sur les écrans de nos machines à penser, sur les miroirs tactiles de nos téléphones, ce sont eux qui pointent nos doigts sur nous ; Orphée sans Eurydice, nous sommes sans cesse confrontés aux eaux dormantes du Styx, et la camarde en rit en aiguisant sa faux.

Nous l’entendons, le chant de sa lame sur la meule. Il nous accompagne dans le bourdonnement des moteurs, dans le bruissement sourd de nos villes cannibales, jusque dans le silence même, acouphène agaçant de notre dérision.

L’homme moderne court pour oublier sa peur et, ce faisant, absurdement, presse le pas vers le tombeau en oubliant de vivre ; occupé de demain, nostalgique d’hier, sacrifiant le moment au rêve d’un destin.

Certes, j’ai été de ceux là, et je me suis hâté comme un stupide, j’ai tiré sur ma longe, et même, j’ai prié l’idéal d’un faux dieu croché sur une croix.

J’ai côtoyé des fous d’une autre folie que moi, entichés de l’argent autant que du paraître, d’une vaine gloriole et d’accaparements ; englués comme des mouches d’ombre sur le glauque ruban qui poisse leurs élytres ; agitant leurs membres grêles avant de se figer dans l’immobilité.

Morts-vivants, ces zombies qui peuplent nos basses cours, les yeux hagards, à contempler le vide au-delà des monceaux accumulés devant eux.

Si je m’en suis guérit, ma foi, je l’ignore ; je me regarde sans aménité, du haut de l’âge où je parviens, pas encore tout à fait un vieillard, mais abandonné de l’insouciance heureuse.

C’est ainsi que j’ai compris, naguère, que j’étais mort.

Irrémédiablement.

Et, paradoxe, je me suis alors remis à vivre un peu. C’est cela que je veux vous raconter ici, la mort et la résurrection d’une chair en état de survie.

¤ 2 ¤

Cela s’appelle, je crois, la dépression blanche. Etrange dénomination pour une humeur qui vous mène à broyer du noir.

Combien, cadenassé, l’ai-je endurée sans le savoir, pitoyable pantin accroché à ses rythmes ? Comme l’enfance, c’est un lieu hors du temps : l’une nous construit, tant bien que mal, l’autre nous détruit, tant mal que bien.

Comment en ai-je réchappé ? Par la dépression pure, par la soumission à cette spirale infernale qui creuse en nous sa fondrière et nous éloigne des clartés. Les yeux clos, dans mon terrier de doute, mort à moi-même, mort au jour, le cœur battant son glas funèbre.

Ma lente résurrection s’est faite comme on sort d’un coma et depuis, curieux, je regarde bouger les morts.

Ils sont de toutes natures, ces morts, sauf, peut-être les enfants qui demeurent vivants quoi qu’il advienne ; à moins, bien sûr, qu’on ne les ait cassés, fracassés, délaissés d’amour.

Pour la plupart, le deuil commence avec l’adolescence. L’entier, dans l’être, semble se disloquer soudain, épar et multiplié comme les facettes d’un miroir brisé par un choc, étrange mosaïque qui reconstruit, en mille éclats, les reflets d’une individualité divisée.

On devrait dire, dès lors, « je sommes », plutôt que « je suis » ; tant il est vrai que nous ne cessons de nous ramasser devant le regard de l’autre.

Ainsi, tant que la force nous y suffit, nous tenons rassemblé, autant que faire se peut, ce paquet de contradictions, de désirs et d’inavoué, dans le sac d’un discours trompeur. On fait de nous-mêmes cette fiction d’humain projetée comme un ectoplasme dans le vide, en avant de nous, mensonge exubérant, masque mortuaire de notre vérité trahie.

Je me souviens du jour où, au sortir de l’enfance, j’ai éclaté en sanglots, sans raison, au beau milieu d’une phrase, devant ma mère ébahie et stupide.

Il n’y eut pas d’oraison funèbre, nul mot ne fut dit, je n’entendis rien de ce désespoir incompréhensible qui m’avait submergé d’un coup, imprévisible. Je sais maintenant que ma sentence de mort venait de m’apparaitre ; immobile, du fond de mon tombeau, je voyais avec effroi se refermer sur moi le couvercle de mon cercueil.

Enseveli, désormais dans l’étroit corridor d’une destiné sans apprêt, je me suis mu comme les vers dans la terre lente, sans même chercher le soleil, digérant de mon propre chef l’excrémentiel honneur que j’avais de vivre dans la nuit.

¤ 3 ¤

La nuit est de plein jour, comme la mort est dans la vie. Je fus de ces aveugles voyants qui, de leurs cannes, font un sceptre pour aller se faire entendre parmi les sourds.

Dans nos sociétés folles, chacun parle à qui ne l’écoute pas. Des écrans peinturlurés de vulgaire dégoisent à grands renforts de fausses apparences et de joies fabriquées ; nous laissant dénués, désavoués, dénaturés, désabusés de nos émotions intimes.

Et l’on singe ce faux semblant, persuadé d’exister par le truchement de ce quotidien saumâtre. Pauvre humanité déglinguée, fascinée par les machines à sous, mauvaise apparitrice d’un commerce d’egos où la médiocrité seule finit par ramasser la mise.

Puis l’on se dupe soi-même à danser cette danse frelatée, marionnette sans fil que guide le profit, dans un théâtre d’ombres chinoises où la lumière vient à manquer.

C’est là, entre chien et loup, que se complaisent entre eux les morts ardents.

Car ils se sentent tous de la même fratrie, assortis depuis des millénaires aux frasques des bourreaux qui les écourtent, grevant leurs chairs d’un droit de douanes, tel ce créancier de Shakespeare qui exigeait pour intérêt sa livre de viande humaine.

Et croyez-vous qu’ils s’en offusquent ?

Non, ils gisent indolents dans cette complaisance, autodafés songeurs de la non-vie qui les gratifie d’un misérable artefact.

Cela bouge et cela se démène, on dirait une fourmilière œuvrant à sa simple perpétuation, agonie persistante de ces individus qui sacrifient leur singularité aux préceptes qui les broient.

¤ 4 ¤

Le travail est le lieu de ce suicide de soi chaque jour répété.

Mais, entendons-nous bien, pas le travail, mais les conditions mises en œuvre à l’exercice d’une fonctionnalité. Car, bien sûr, il ne s’agit plus de remettre l’ouvrage sur le métier, au sens où l’on répondrait à une pulsion créatrice.

Non, il nous est seulement demandé d’abdiquer notre humanité parmi les machines. À cela, les morts s’entendent très bien.

Dans ce gouvernement de fer et de rouages dont nous sommes la matière première, la cause et la finalité ; le carburant et le produit, l’objet et le copeau, il est facile, dans le fond, de se réduire à un usage, à un lot de gestes sans fin recommencés.

Cela s’impose à nous. Comme le point du jour, qui porte vers le soir, l’invention de la cadence est le début de l’esclavage. Parce que l’on se convainc facilement que tout est rythmes, à cause des battements du cœur, du balancement régulier du diurne et du nocturne, du retour des saisons, de mille autres événements qui semblent se décliner dans cette rigueur, on se soumet volontiers aux maîtres de musique.

C’est oublier que tout est flux, que cette régularité n’est qu’un écoulement, que tout se perd sans retour, et porte notre écroulement dans la substance dispersée.

Pauvres morts qui s’imaginent que le tombeau leur appartient !

Le grès, le granit sont nuées de particules que l’énergie contraint, un court moment, à une cohésion provisoire dans l’espace et dans le temps. L’éternité que l’on espère, est-elle dans la brique ou bien dans le ciment ?

Les morts n’ont pas de ces questions, ils se contentent de deux dates gravées, quand bien la pluie les délavera bientôt, lorsque la croix penchée du monument évoquera le naufrage.

Tous les morts sont des noyés. Ce n’est pas la terre qui les mange, mais un insondable abime.

Ainsi, entre deux eaux, l’on flotte en s’imaginant de nager, on fini par se sentir des ouïes à la place des poumons et l’on se convainc de respirer alors que l’on suffoque.

C’est l’océan des morts qui bat sa coulpe, chaque jour, en des marées délétères, une équinoxe sans acmé qui se contente d’être, trajectoire d’une chute qui jamais ne trouvera son apogée.

Voici, l’Hadès est dépeint dans sa grave splendeur ; Charron nous attend en sa barque, plaçons un sou sur notre langue et préparons-nous au voyage.

¤ 5 ¤

Malgré tous les départs, l’immobilité demeure notre seul périple. Si loin que l’on se déporte, c’est toujours le même lieu que l’on arpente. Nos pas ne dépendent nullement de la poussière que l’on foule, de la pente escarpée, de la sente convenue ou de la confortable voie de transit enluminée de vastes panoramas.

Non, nos pas ce sont cet être qui marche, ce corps en mouvement, préoccupé de la satisfaction de son ego, qui transporte son dessein sur chaque chose vue.

Ainsi les défunts font-ils mourir ce qu’ils observent, par le biais de leurs regards éteints. À contempler l’autre comme le miroir de ce que l’on n’est pas, on devient cet étranger sans discours, parce qu’incapable d’un authentique dialogue.

Certes, les morts voyagent, entortillés dans leur suaire aux couleurs criardes, avec devant les yeux, le paravent chamarré de leur indifférence. Ils disent, quand ils reviennent, qu’ils « ont fait » tel ou tel pays. Fantômes délirants d’une réalité de spectres, promenant leur suffisance dans une maigre opulence, ils ont réussit à tuer l’altérité du monde.

Mais, à ce faux semblant, le gardien des enfers ne se laisse pas corrompre.

D’une rive à l’autre, il sait que son embarcation godille en un vaste labyrinthe, la traversée parfois y dure infiniment.

C’est pour cela qu’il y tant de morts dans la contrée des vivants.

Mais aucun d’eux ne sait ou il va, prisonnier de la transparence du jour, cherchant à s’abolir dans l’ambitus des habitudes, dans le quotidien du faire.

Pitoyablement, tel ce comédien de fortune, alambiqué dans une dramaturgie incohérente, voici que l’on porte sur la scène la représentation de sa propre dérision.

Comme on n’a pas de tirade, on répète, inlassablement, quelques répliques convenues, dans l’indolente perspective d’un discours sans objet.

- Ça va bien ?

- Comme un lundi…

Il fait beau. Il y aura de la pluie. J’ai mal dormi ! Vivement dimanche. Qu’y a-t-il à midi ? Ce soir à la télé ? Ah, tu as vu ce match ! Il va neiger ?

J’ai mieux dormi. Il fait froid. Je faire mes courses. Le film était mauvais. J’ai fais… Je n’ai pas fais… J’ai dis… Je n’ai rien dis ! Je pense… Moi je veux, et puis je, et puis j’ai…

Les mots sont morts en ce sabir sans joie, ils ne servent qu’à borner le vide d’une existence ; la mort est là, partout présente et dans chaque interstice, il n’est pas d’intervalle où batte un cœur vivant.

On organise ainsi la fuite du présent, pressé d’assassiner ce qui n’existe pas, de jeter ce fatras dans un passé sans heurt.

Et dans ce jeu pervers que la mémoire joue, le souvenir se meurt dans l’indéterminé.

Car les morts n’ont pas de mémoire, ou bien si peu.

Demandez donc à un mort de vous raconter sa vie. Cela tourne court au bout de quelques phrases. Les dates sont perdues, les lieux sont mensongers, les histoires sont floues.

C’est d’ailleurs à cela que l’on reconnait un mort sans coup férir, puisque, bien entendu, il n’y a pas de vie à lui sortir de la bouche.

Les morts savent juste exhaler un râle d’agonie..

¤ 6 ¤

J’étais vraiment bien mort puisque l’on m’a tué à plusieurs reprises. Comme c’est long de mourir, à s’y reprendre obstinément, avec opiniâtreté, on en vient même à douter que la mort existe.

Ma première mise à mort date donc de l’adolescence mais je ne veux pas vous en parler, celui qui m’a tué était alors bien plus mort que moi.

Car, voyez-vous, les morts s’entretuent, parfois sans le vouloir vraiment. À regarder passer les corbillards on finit par s’en contaminer. Il criait fort ce mort, si fort qu’en bouchant mes oreilles de toutes mes forces je l’entendais encore mourir et faire mourir autour de lui. Je ne lui tiens pas rigueur à cet assassin, il a tellement souffert, et si longtemps le pauvre. Je ne sais plus si je l’ai aimé, mais j’aurai dû.

J’ai connu bien d’autres assassins pour me larder de coups. J’ai saigné des fleuves de sangs, un sang d’encre dont j’ai remplis mes encriers. J’ai de quoi tenir un bon moment pourvu que je n’en vienne à manquer de pages blanches.

¤ 7 ¤

Ainsi, partout, les morts nous tuent. C’est parce qu’ils se croient vivants qu’ils tiennent à nous faire partager leur décès. Non pas tellement leur deuil, d’ailleurs, que les conditions même de leur mise à mort. Pantins désarticulés maintenu en l’air par l’habitude, plutôt que par l’ambitus de leur geste. Au sens de la chanson, pas de la gesticulation. Ils s’inventent alors un destin de momie, où, si j’ose dire, sont leurs mots mis.

Et l’autre doit consentir à mourir, à son tour, pour partager cette insipide tragédie qui ne dit pas son nom. Un peu comme en les tombes anciennes, aux hiéroglyphes parés de vives couleurs, la soudaine ouverture à l’air libre vient soudain dissiper les pigments. Ne demeure plus, alors qu’une incompréhensible grisaille.

Aucune aspérité, aucun relief, des paroles mortes ajoutées à des rituels dénués de toute signification. On continue, on ne s’interroge pas on avance en la course du temps, figeant la pensée en espérant flouer l’horloge, mais l’obstinée, en sa battue retranche imperturbablement chaque seconde en son décompte. Et plutôt que de tenter de les vivre, on s’ankylose en cet inéluctable déclin.

Cloneur morbide, nous allons notre pas de galérien, nul besoin de chiourme, on frappe soi même le tambour d’orgueil et l’on s’applique à l’œuvre de mort.

¤ 8 ¤

N’a-t-on pas mieux à faire, en effet que de vivre ?

Etrange question, me direz-vous. Mais les morts vivant s’arrangent très bien de leurs deuils répétés. Car il va de soi que le zombie s’ignore. Ce pauvre fantôme se croit vif et ne s’étonne nullement de ne croiser que des vérités d’ectoplasme.

Que toute chose devienne cendres en ses mains ne le surprend guère puisque c’est l’aune de sa nature. Personnalité construite sur du sable elle pense l’horizon oblique alors que c’est elle même qui penche, se ratatine, se disperse et se dissout, bientôt sable redevenue, à son tour.

Ainsi ne rencontrons-nous guère aux douloureux estrans de la vie morte que des épaves envasées en leur propre enlisement.

Se peut-il qu’une voile ait un jour claquée au vent, sur ces vergues ruinées ? Se peut-il que cette étrave ai rêvé l’océan, que des alizés aient fait frémir cette coque aujourd’hui crevée, effondrée, moussue et dévorée par le sel de l’amertume ?

Parmi ces varechs, ces conques emplies de vide où la mer ne résonne plus qu’à grand peine, abouchée à notre oreille à moitié sourde ; se peut-il qu’une forme ait jamais habitée, logé l’immense perspective d’un voyage au long court pour finir, échouée, lamentable, rendue à ses membrures creuses, pareilles à des ossements ?

L’ancre, sans doute ne fut jamais levée, le départ ajourné, toujours. Il est finalement assez peu de cadavres au fond des gouffres abyssaux, les sages cimetières agrippés aux coteaux sont infiniment plus peuplés de rimes non aboutées, inachevées, inaccomplies, de poèmes jamais écrits, de remords épousés à la terre.

Sombres et funéraires, les morts-vivants passent en ces travées sans joie, figés comme la pierre, intimement construits des mêmes marbres et pétrifiés, comme eux ; ressassant les patenôtres auxquelles ils ne croient plus, linéaments de solitudes qu’ils vont bêler aux temples sans dieux.

L’Olympe au moins avait du sang dans les veines, il coulait à gros bouillons dans les vasques et parmi les colonnades formidables d’obscurantisme.

Mais ce Christ mort et ressuscité, absent toujours et plus silencieux qu’une pierre tombale est le mètre étalon de cette demi vie où se réfugient les mort à moitié, macchabées d’une existence dépourvue, sèche, infertile ; terreau d’un manque où se reproduit, fadaise, le vide désespérant de la morne habitude.

/image%2F1093732%2F20140613%2Fob_c5bc81_en-tete-journal-de-bord.jpg)

/image%2F1093732%2F20171201%2Fob_9220aa_lionel-boutons-novembre-2017.jpg)

/image%2F1093732%2F20170528%2Fob_56ddbc_ami-poete-sale-tete.jpg)

/http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FAM4c9ckSy9M%2Fhqdefault.jpg)

/image%2F1093732%2F20160602%2Fob_a6ef28_trop-de-cal-aux-mules.jpg)

/image%2F1093732%2F20140613%2Fob_070802_fongus.jpg)